德约深度采访:我与费纳不可能成为好朋友,炸弹曾在离我500米远的地方爆炸

时间:2023-05-24 07:28:12 来源:好动网球

Q:意大利《晚邮报》

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

A:德约科维奇

Q.诺瓦克·德约科维奇,你会说多少种语言?

A.英语、法语、意大利语、西班牙语。小时候会一些德语,但我已经有一段时间没有练习了。

Q.您在网球场上用哪种语言思考?

A.塞尔维亚语。在球场上,我用塞尔维亚语发泄,用塞尔维亚语欢欣鼓舞,用塞尔维亚语感到难为情。当我和工作人员在一起并且不想被旁人理解时,我会说意大利语。毕竟,他们几乎都是意大利人:经纪人爱德华和埃琳娜,物理治疗师克劳迪奥,运动教练马可……

Q.我知道你也会葡萄牙语、中文和阿拉伯语。

A.我会几句话。这是为了表达对这些国家的尊重。当他们看到你在努力说他们的语言的时候,会感到欣赏。你学会的语言越多,你的价值就越大。我不是说作为一个人的价值,而是人际关系上的价值,这帮助我收获更多友谊。

Q.你对童年的记忆有什么?

A.山。塞尔维亚南部的科帕奥尼克山峰。父亲曾经在我七个月大的时候就带着我裹着围巾一起滑雪:这显然是他告诉我的,这不是记忆,对我来说还挺残酷的……有一天,我想我那个时候一定十岁了,我一个人在森林里遇到了一只狼。

Q.一只狼?

A.嗯,一只狼。我感到深深的恐惧。有人告诉我,面对这个情况时你必须慢慢撤退,视线不要离开它。我们互相看了十秒钟,这是我一生中最长的十秒钟,然后他向左边离开了。我经历了一种强烈的感觉,并且这种感觉从未离开过我:这是一种灵魂、精神上的联系。我从来不相信巧合,那只狼也不是巧合。这是命中注定的一次短暂的相遇,但对我来说非常重要。

Q.为什么这么说?

A.因为狼象征着我的性格。我非常亲近我的家人,我努力履行我对其他人的责任,但有时我不得不独自一人待着。在生活中,我经常发现自己是孤独的,独自去完成我的使命和实现我的目标。我和那只狼保持着精神上的交流,狼对我们塞尔维亚人来说是神圣的,它是我们的图腾动物,是民族传统的象征,也是在基督教之前的祖先信仰。对狼的信仰是先于现代宗教的一种宗教。

Q.你父亲出生在科索沃,然后你去过米特罗维察。(塞尔维亚人和阿尔巴尼亚人对这块土地长期以来纷争不断)

A.现在我想和我的妻子伊莲娜一起回到科索沃,为了我们的孩子——八岁的斯特凡和五岁的塔拉——在那里受洗。我知道这是一个非常敏感的话题。那里的冲突仍然存在,虽然没有上升到武力冲突,但是局势仍然紧张。我不想谈论政治,但对于每个塞尔维亚人来说,科索沃就是心脏,它是我们的文化、我们的身份、我们的传统、我们的宗教中心。

Q.你的童年是什么样的?

A.完全自由。没有手机:太阳下山就是我该回家的信号。森林、大自然一直是我的老师,我也希望我的孩子可以尽可能多地参与户外活动。四岁时,我得到了我的第一个球拍,但是我们都没有打过网球,没有人知道那是什么。我们是一个滑雪家庭,偶像是阿尔贝托·通巴(意大利高山男子滑雪运动员)。

Q.然后前网球运动员伊莲娜·戈西奇到了山上,发掘了你。

A.我的父母经营着一家名为“红牛”的比萨店,店对面建了一座网球场。那年我六岁,我不知道我是不是命中注定要成为冠军,我曾告诉她我不相信巧合,没有什么事是偶然发生的,一切都有原因;但我相信运气,伊莲娜的到来就是一种好运。球场上没有我的位置,我就在栅栏后面看着其他孩子打球,然后我打开电视寻找网球比赛,刚刚好是温网决赛:桑普拉斯击败了考瑞尔。第二天早上,伊莲娜走过来问我:早上好,小伙子,你知道什么是网球吗?我说:是的,昨天我看了在温布尔登的决赛!她说,你想试试吗?

Q.然后你就开始尝试?

A.伊莲娜在我身上看到了一些东西,我从她那里学到了一切。如果我是一个完美主义者,那是因为她是这样。她发掘了莫妮卡·塞莱斯,并且也通过这种方式指导我:你想要可乐吗?莫妮卡·塞莱斯从来不喝可乐。你想要汉堡吗?莫妮卡·塞莱斯从不吃快餐……这种训练方式也让我获得成长,为我的人生做好了准备。我的整套方式——我吃什么,我如何睡觉,我如何恢复,我如何思考——都深受她影响。她带我去她家,让我听古典音乐……

Q.都听哪些音乐?

A.莫扎特、巴赫、维瓦尔第。她给我读普希金的诗,也让我看网球冠军的视频:阿加西的反手,桑普拉斯的发球,拉夫特和埃德伯格的截击,贝克尔的正手和鱼跃——他的跳跃动作我现在都没有学会。

Q.谁是你最欣赏的选手?

A.古斯塔沃·库尔滕,巴西人。我觉得他最有魅力,最招人喜欢。因此,当我在2016年赢得法网时,我请求他允许我用他的方式庆祝:在巴黎的红土上画一颗巨大的爱心。

Q.你还遇到了导演埃米尔·库斯图里卡(塞尔维亚著名导演,两次获得金棕榈奖)。

A.是的,他是另一个让我受益匪浅的人。我可能不同意他的某些事情,但他是一个真实、正直的人,一个有勇气提出自己想法的人,并且在媒体压力面前也能捍卫自我。我对此也深有体会,在过去的三年里,我不得不忍受的一些压力……

Q.你指的是疫苗吗?

A.我切身遭受了一切,有很多人欣赏我的坚持。过去三年来,电视上报道我的言论中有95%是完全错误的。

Q.他们把你称作“Novax Djokocovid”。

A.我不是反疫苗人士,我一生中从未说过我是,我甚至都不是专业人士。我支持选择权:我捍卫选择自由。这是人的一项基本权利,自己可以来决定接种什么不接种什么。我从澳大利亚回来后向BBC解释了一次,但他们删除了很多话语,那些不方便报道的句子,所以我再也没有谈论过这个话题。

Q.他们在澳大利亚扣留你的地方是什么样的?

A.一个监狱。我打不开窗户。我待了不到一个星期,但我在里面看到有男孩们、战争难民,他们已经在那里呆了很长时间。我的案子让他们得到关注,几乎所有人后来都被释放了,这让我感到安慰。有一个年轻的叙利亚人在那里待了九年。

Q.九年?

A.现在他在美国,当我今年夏天重返美国时我想找到他,并邀请他观看我的美网比赛。我觉得我和他无形中有一种纽带联结。澳大利亚法官支持了我的上诉,但是移民部长有权驱逐任何他想要驱逐的人,他驱逐了我。但我没有违反任何规定,正如第一次审判的治安法官所承认的那样,我带着必需的、正确的文件进入了澳大利亚。

Q.但你没有接种疫苗。

A.我得过新冠,并且已经痊愈了。我遵守了所有规则,没有危及任何人。但是我一旦到了那里,就成为了一个政治案件,一个危及世界的人。媒体需要一个和主流作对的目标,而我就成为了其中之一。他们给我贴上“no vax”的标签,这完全是假的,现在谈及此也让我胃痛。然后事实证明,这种流行疾病和它之前呈现的情况大不相同,现在世界卫生组织已经承认该种病毒不再像以前那么严重,和我们之前暴露在其他病毒中一样……

Q.但这恰恰是由于没有选择的自由,几乎每个人都接种了疫苗,你不觉得吗?

A.社会在不断撕裂,我被摆在中间,被指责是不受欢迎的人。我发现自己孤身一人,那个时候我就像一只羊被二十只狼包围着。一个人独自对抗公众媒体是没有机会的。但是我很快地把这忘记了,我专注于积极的事情。我第二次感染了病毒(德约解释因为这个原因他在22年获得澳网的医疗豁免)。我总是接受规则,当因为规则不能去美国的时候我也没有去,我放弃了去美网的机会来展露我坚持的态度。我不会多说什么,因为我看到我说的话被歪曲了。后来我重返澳网并且赢得冠军,但是还是对很多媒体和同事感到失望。

Q.具体是哪些?

A.我不指名道姓。但是社会上有一半人都在反对你时,你就会看到人们的真实面目。很多球员和赛事组织者选择转过头去并误解你。

Q.让我们回到你和伊莲娜一起训练的那会。1999年3月24日的晚上,那个时候你在贝尔格莱德。

A.那次空袭不是在第一天晚上发生的,而是在第二天或第三晚发生的。我被爆炸声以及玻璃破碎声惊醒。我母亲摔倒了,头撞在散热器上晕了过去。我父亲喊道:诺尔,看好你的弟弟们!我那会还不到十二岁,但是最年长的。我带着马尔科和乔尔杰走到街上,我们的公寓楼里没有避难所,所以我们跑向我姑姑住的大楼,当时是凌晨三点,街上到处是炸弹所造成的烟雾。我摔倒了,擦伤了手和膝盖,抬头看的时候我的父母已经不见了,我听到隆隆声在接近,看天空发现看到两架F-117s飞过。他们向军队医院发射了两枚火箭,在离我们五百米远的地方爆炸,大地在震动,一切都在震动……这对我来说是一种创伤,即使现在我也害怕突然的声音,即使只是火警也会让我跳起来。

Q.在贝尔格莱德被轰炸的78天里,你还在继续打网球,这是真的吗?

A.是的。学校停课了,你能做些什么对抗一次次爆炸?其实除了继续你的生活,其他没有什么了。我们在黎明时分起床,他们从不在那个时候轰炸。我们去了没有袭击的区域,或者刚刚发生过突袭的地方。对我来说,这就像一场游戏,但对我的父母来说,这是一种可怕的压力:恐惧、需要排队买面包、每天来电时间我母亲需要尽可能做好饭……那场战争非常复杂,半个世界都反对我们,对我们国家没有良好的印象,我想向世界展示,塞尔维亚也有非常优秀的人。

Q.您如何看待乌克兰战争?

A.作为经历过战争的孩子,我唯一能说的是:在战争中没有赢家。战争是最丑陋的事情,是人类最糟糕的发明,是历史上最糟糕的想法。我经历过两场战争,南斯拉夫内战和北约轰炸贝尔格莱德,我看到我家人所遭受的痛苦,我祖国经历的贫穷。战争对我们普通人来说杀伤力太大了,你只能向上帝祈祷明天它会结束。不幸的是,乌克兰的战争进展缓慢,而且每天都变得更加具有破坏性。有城市被摧毁,生命被结束,也有很多我们看不见的损害会随着时间的推移不断持续。我读过一篇关于战争创伤后遗症的文章:它会影响健康,尤其是消化。我的消化系统就有问题,当我解决了麸质蛋白过敏症和乳糖不耐受后,我的职业生涯才开始起飞,这就可能与战争有关。但战争最糟糕的事情当然是失去亲人,每个家庭都千疮百孔,这就是我不支持对任何国家发动任何战争的原因。

Q.你的父亲为了让你打网球而负债累累是真的吗?

A.在战争中我们失去了一切,连比萨店也没有了。他给我看了一张十马克的钞票说:“我们只剩下这些了。”戈西奇推荐我去的前网球冠军尼基·皮利奇在巴伐利亚开设的学校,每个月学费要五千,我父亲去借贷让我明白我身上有责任,他去找了那些放高利贷的黑社会,禁运期间的塞尔维亚是一个危险的地方。他们要求他支付12.5%的利息,当他们知道我们急着用钱的时候把利息加到了15%。我母亲也为此拼命工作,她吃了很多苦。

Q.你一辈子都和同一个女人在一起,她的名字也叫伊莲娜。你是怎么认识你太太的?

A.在贝尔格莱德的一家网球俱乐部里。我16岁,她17岁,那会她和另一位网球运动员在一起。他赢得了一场比赛后掀起衬衫,上面写道:伊莲娜,我爱你。我们还取笑他,我内心想:这个伊莲娜会是谁?我没有破坏他们的感情,后来他们分手了。她去了意大利博科尼大学学习,我在蒙特卡洛和里卡尔多·皮亚蒂一起训练,我们分开了很长时间。她时不时地坐火车来看我,然后我开车去文蒂米利亚接她,我想在那个车站就度过了很多时间……因为我选择的道路,如果她开始工作的话我们可能会分道扬镳。她工作了三四个月最终选择了我。为此,我对此非常感激。

Q.你停止了模仿你的同事这一行为,而且听说是在费德勒要求你不要这么做之后,这件事是真的吗?

A.费德勒没有对我提出过这个要求,我也从没有过停止模仿。今年在蒙特卡洛,我模仿了安迪·穆雷、梅德韦杰夫和说唱歌手史努比·道格。我模仿别人不是出于冒犯的目的,而是为了自娱自乐。就像2009年在罗马站,莉亚·佩里科利当着纳达尔的面对我说的一样:我模仿拉法是因为他赢了;如果我赢了,我永远不会这样做。我会想:如果我在打败他之后还模仿他,拉法会杀了我的……(笑)。

Q.你和费德勒的关系到底如何?

A.我们从来都不是朋友,彼此有竞争关系的时候当朋友是不可能的。但我们也从来都不是敌人。我一直很尊重费德勒,他是有史以来最伟大的球员之一,产生了意义非凡的影响,但我和他之间没有特别多的交情。

Q.一开始你和纳达尔是朋友,是不是当你们开始竞争的时候友情就结束了?

A.不是这样。纳达尔只比我大一岁,我们都是双子座,一开始我们也一起吃过饭,有那么两次。但即便是和纳达尔,建立友谊也是不可能的。我一直非常尊敬他也很钦佩他。多亏了他和费德勒才塑造了现在的我。这将让我们永远和彼此相互关联,我对他们表示感谢。纳达尔是我生命的一部分,在过去的十五年里,我见到他的次数可能都比看到我母亲还要多……

Q.那么你和菲奥雷洛(一名意大利喜剧演员)的关系呢?

A.他太好了。他是现象级的演员。其他喜剧演员在私底下可能比较忧郁的,但是菲奥雷洛私下也从不停止开玩笑、进行表演。当他从自行车上摔下来时,我去看望了他。我欣赏他所做的一切,无论是在广播上还是在电视上,“Edicola Fiore”(菲奥雷洛的一档节目)是一项伟大的发明。当我的网球生涯结束后,我也想成为一名演员,但是倾向于在剧院里。

Q.为什么你会成为AC米兰的球迷?

A.因为我的父亲。还有德扬·萨维切维奇(前黑山运动员,司职中场,米兰名宿),他是一个天才。

Q.你以你强大的精神力量而闻名,在关键时刻总能比其他人发挥得更加出色。你之前在采访中提到“欢迎思考”,这是什么意思?

A.意思是消极的想法不应该被拒绝,而应该受到欢迎并且让它过去。

Q.在意大利人们喜欢你,在其他地方,人们有时候会为你的对手欢呼。就像2019年温布尔登网球公开赛的决赛,在第五盘中,你挽救了费德勒连续两个冠军点。

A.最后时刻我对我自己说,观众在尖叫“罗杰、罗杰”,在我内心里这些声音变成了“诺瓦克、诺瓦克”。那场决赛是我认为可以称得上是两场“生涯决战”中的一场。

Q.另一场是什么呢?

A.2012年在澳网与纳达尔的决赛:一场持续近六个小时的对抗。当我与费德勒和纳达尔对战时,大多数时候观众都站在我的对立面。我告诉我自己:你必须在脑海中培养力量,否则你永远不会赢。但要把支持对手的欢呼转化为能量并不是一件容易的事,而且它并不是一直能成功。就像迈克尔·乔丹所说的那样:我不断失败、失败、失败,最后我赢了。

图片来源:视觉中国/网络

标签:

最新文章推荐

- 德约深度采访:我与费纳不可能成为好朋友,炸弹曾在离我500米远的地方爆炸

- 打好产品基本功:如何将需求转化为PRD?-今日最新

- 焦点资讯:房产经纪板块5月23日跌2.17%,三六五网领跌,主力资金净流出2124.96万元

- 当前聚焦:83分钟绝杀,2-1!中超大黑马狂飙17分崛起,申花首败=吴金贵倒下

- 临时工业用地使用年限_工业用地使用年限 焦点滚动

- 五笔打字输入法快速入门_五笔输入法练习打字 滚动

- 当前简讯:国内军用三防平板电脑多少钱一部_国内军用三防平板电脑多少钱

- 队记:除哈登之外 里夫斯&狄龙&大洛&C-约翰逊也是火箭追求目标_环球快播

- 图评丨马卡报:巴西方面已经通知西班牙,他们将考虑...

- AI会告一段落,资金会去哪儿?|当前热议

- 中国人保财险深圳市分公司与昇科能源签发首张“光储充检”项目保单

- 新车直降10万,还给老车主退差价,极狐又要掀起一轮价格战? 全球微资讯

- 世体:巴萨打算补强右后卫,正关注坎塞洛和弗伊斯

- 鹤壁市鹤山区中山北路街道综合养老中心开展防汛应急演练

- 鹭洲大桥主线右幅顺利贯通_世界滚动

- 天天亮点!被曝乌冬面里吃出活青蛙,日本知名连锁店“丸龟制面”承认并道歉

- 常州公交b2(常州公交)-世界快报

- 大悟:“实战”式应急演练 多部门协同“作战”

- TrendForce:二手机市占率将逐年提升,苹果销售占比近五成居冠

- 焦点热门:实体店引流的小技巧_实体店引流的好方法

- 2023年1-3月中国原盐产量为899万吨 华中地区产量最高(占比27.1%)

- 【职教活动周】荆州职业技术学院医药学院师生进企业开展岗位观摩技能大比拼活动

- 内蒙古自治区气象台2023年05月23日10时45分发布大风蓝色预警信号-全球热点

- 世界观天下!进击南美市场,哈弗H6 PHEV开启在巴西的颠覆之旅

- 《消逝的光芒2》下次更新将让恐怖感大增 玩家要吓尿

- 5月23日新疆蓝山屯河BDO公布5月结算价格|每日观察

- 全球快资讯丨创业教育要为“科学家”寻找“创业家”

- 【全球新视野】热搜第一!空乘歧视非英语旅客?国泰航空就旅客不愉快经历道歉:严肃调查处理

- 天天亮点!葡萄牙一块大石头居然会“生孩子”?真相大白

- 斯坦李名言所有的各个电影里的名字(斯坦李名言所有的各个电影里的) 每日简讯

X 关闭

资讯中心

部分宠物店寄养价格上涨 或因节日寄养需求增加

部分宠物店寄养价格上涨 或因节日寄养需求增加

2023-01-17

OPPO首个自研智慧跨端系统发布 连续四年首发

OPPO首个自研智慧跨端系统发布 连续四年首发

2022-09-16

2021-10-18

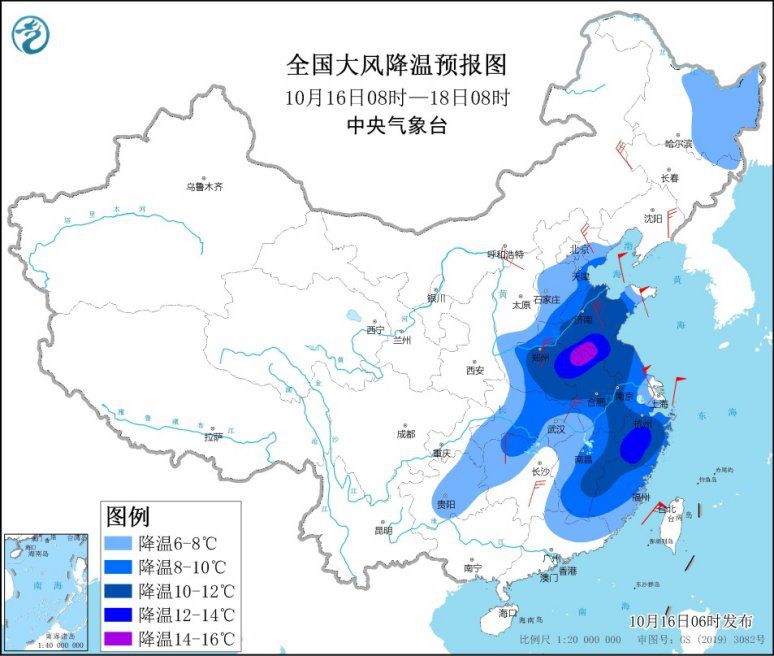

强冷空气继续影响中东部地区 局地降温14℃以上

强冷空气继续影响中东部地区 局地降温14℃以上

2021-10-18

X 关闭

热点资讯

-

1

环球观焦点:中国数码信息(00250.HK):中期录得溢利700万港元 继续停牌

-

2

【全球聚看点】12月29日泛在电力物联网板块十大熊股一览

-

3

以网络文学书写时代的壮丽多姿

-

4

水枪大混战作文600字(通用10篇)

-

5

天天消息!重庆:未来半年内到期的房地产融资可在原规定基础上多展期1年

-

6

【港股通】上海医药(02607):吸入用硫酸沙丁胺醇溶液获国家药监局注册批准

-

7

志晟信息(832171)12月29日游资资金净卖出16.86万元_每日信息

-

8

新易贷商户贷款逾期多长时间会上征信

-

9

焦点快播:国联股份:公司是否造假问题实在不值得驳斥。至于股价波动,公司本身无法也不能够予以干预

-

10

从“蜗牛慢跑”到“猎豹速跑” 广西提升基层政务服务办事效率 环球速讯

-

11

冬天太干嘴起皮,什么食物护唇? 当前要闻

-

12

B站公布2023年内容招商版图:推出“MATES人群模型” 快讯

-

13

2023年国家博物馆元旦放假吗?开放时间一览

-

14

当前观察:苯泄露有什么危害,有什么预防措施?

-

15

环球热讯:厦门2023兔年纪念币余额查询入口(中行+建行+工行+邮储)

-

16

2023年贺岁普通纪念币江苏省预约兑换公告|天天即时看

-

17

中间价调升279个基点!机构:短期人民币仍在寻找方向|天天信息

-

18

做了30年的女配角,卖别墅为丈夫还债,如今无儿无女退休金2500,依旧乐此不疲地折腾着

-

19

卧龙地产: 卧龙地产2023年第一次临时股东大会会议资料

-

20

焦点速递!湖南关于已参与市场交易用户改为电网企业代理购电有关事项的提示